8.2. Burghard Dedner:

Offene Fragen zur Druckgeschichte von Danton's Tod

Inhalt

Einleitung

A. Textkritische Indizien

A1. Büchner verfügte neben der Handschrift H über verwertbare Entwurfshandschriften.

A2. Die Handschrift H wurde von Büchner sorgfältig „zur Druckvorlage bestimmt“.

A3. Mindestens neun Fehler in den Drucken d1/d2 sind nur durch Befunde in der Handschrift H erklärbar. Sie muss dem Verlag vorgelegen haben.

Exkurs 1: Regeln des Indizienbeweises.

A4. Ein textkritischer Befund spricht zugunsten der „Brouillon-These“.

A5. Textkritische Befunde ohne Entscheidungskraft

B. Historische Indizien für und gegen die „Reinschrift-These“

B1. Die Handschrift H entspricht Gutzkows Beschreibung des Manuskripts und den Lebensumständen Büchners.

B2. Ein Indiz für die Herstellung einer Verlagsabschrift

B3. Ludwig Büchner hatte vermutlich 1850 keine Kenntnis davon, dass die Handschrift H ein „Brouillon“ sei.

Exkurs 2: Franzos über Danton’s Tod (1901)

Einleitung

Vorbemerkungen:

1. Die folgende Untersuchung stützt sich in weiten Teilen auf die im Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar, liegenden Handschriften Georg Büchners. Der Leser kann die Schritte der Argumentation nur nachvollziehen und gegebenenfalls kritisieren, wenn ihm Abbildungen von Teilen dieser Handschriften vorgelegt werden. Das Goethe-und Schiller-Archiv hat im Laufe der letzten Jahrzehnte der Forschungsstelle Georg Büchner Digitalisate der Handschriften Büchners für ihre Arbeit an der Marburger Büchner Ausgabe zur Verfügung gestellt und deren Print-Veröffentlichung zugestimmt. Mit Schreiben vom 08.07.2013 hat Herr Dr. Fischer, der Direktor des Archivs, außerdem erklärt: "Das Goethe- und Schiller-Archiv stimmt einer Veröffentlichung der vom Archiv für die Marburger Büchner Ausgabe (200-2013) in 10 Bänden (18 Teilbände) erstellten digitalen Faksimile im Internet unter der Creative-Commons-Lizenz [...] bei Nennung des Namens des Rechteinhabers (Goethe- und Schiller-Archiv) - nichtkommerzielle Nutzung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen zu." Ich danke dem Archiv, dass es unsere editorische Arbeit und auch deren Diskussion in der Öffentlichkeit auf diese Weise so großzügig unterstützt. Alle hier gezeigten Teile aus Büchners Handschriften habe ich aus den digitalen Faksimiles des Archivs abgeleitet.

2. Zwei Irrtümer in der Marburger Büchner Ausgabe: Der Danton-Text der Marburger Büchner Ausgabe[1] (im folgenden MBA) basiert insgesamt auf der im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv liegenden Handschrift H, folgt aber an zwei Stellen nicht den von Büchner eingefügten Spätkorrekturen. Es handelt sich zum einen um eine Änderung der Reihenfolge zweier Szenen und zum andern um die Überschreibung eines Wortes. Der Herausgeber des Bandes, Thomas Michael Mayer, gab für diese Entscheidung eine Begründung (MBA III.2, S. 297), die später durch tintenanalytische Untersuchungen widerlegt wurde (MBA VII.2, S. 91). Mayers Entscheidung gegen den handschriftlichen Befund scheint mir nicht mehr haltbar; die Einzelheiten werden später (s. Kap. A4) erläutert.

„Brouillon-These“ und „Reinschrift-These“: Mayers Vorgehen stand im Zusammenhang mit seiner Beurteilung der überlieferten Danton-Handschrift H. Wie vor ihm Werner R. Lehmann und Henri Poschmann vertrat er die „Reinschrift-These“. Ihr gegenüber steht die ältere „Brouillon-These“.

Die Vertreter der „Brouillon-These“ nehmen an, die Handschrift H sei ein Rohmanuskript oder „rough draft“, im Sprachgebrauch von 1830 ein „Brouillon“. Ein solches „Brouillon“ verwahrte der Autor häufig als Sicherheitskopie, während er eine davon abgeleitete Reinschrift an den Verlag schickte, die dann als Druckvorlage diente. Das sind in unserem Falle die frühen Drucke d1 und d2 (März/April bzw. Juli 1835).

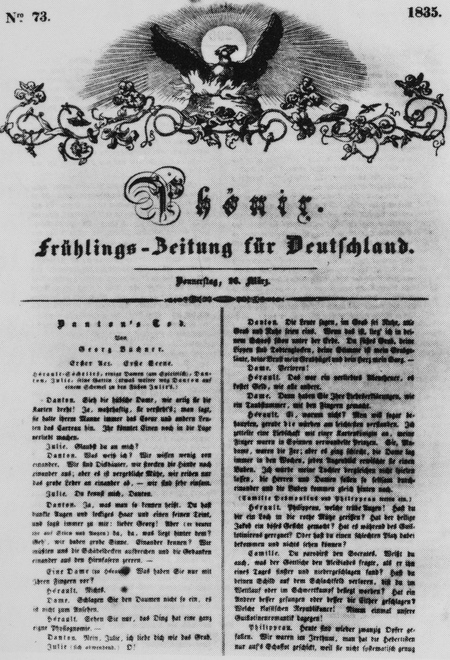

d1 ist ein auszugsweiser Vorabdruck in der Zeitung "Phönix. Frühlings-Zeitung für Deutschland".

d2 ist der Erstdruck in Buchform.

Die Vertreter der „Reinschrift-These“ nehmen an, Büchner habe über Entwurfshandschriften verfügt und H sei die davon abgeleitete „Reinschrift“, die er an den Verlag schickte. Dort habe man jedoch wegen der Menge der anfallenden redaktionellen Eintragungen von H eine Verlagsabschrift [h] angefertigt, die als Druckvorlage für d1/d2 diente.

Es ergibt sich damit für die Druckgeschichte ein alternatives Stemma.

1. "Brouillon"-These:

H (= Brouillon) – [H2] (= Reinschrift) – d1 u. d2.

2. "Reinschrift"-These:

[Hx] (= Brouillon) – H (= Reinschrift) – [h] (= Verlagsabschrift) – d1 u. d2.

Erklärung der Siglen: d = Druck; H = Handschrift des Autors; h = Abschrift von fremder Hand; [ ] = nicht überliefert.

Die „Brouillon-These“ rechnet nur mit einem verlorenen Dokument und sie stimmt überein mit der Erfahrung, dass Druckvorlagen normalerweise in den Druckereien „verbraucht“ wurden und danach verloren gingen. Sie ist also die einfachere. Auch spricht der Augenschein gegen die Beurteilung von H als „Reinschrift“.

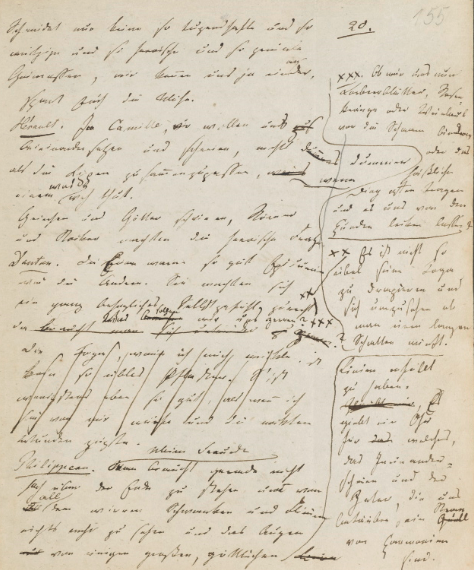

Handschrift von Danton's Tod (p. 155).

Das Original befindet sich im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar.

Die Marburger Büchner Ausgabe (Bd. III.1, S.4-337) bietet ein Faksimile des Manuskripts mit zeilengerechter Transkription.

Angesichts eines solchen Blattes verwundert es nicht, dass H fast einhundert Jahre lang als „Brouillon“ beurteilt wurde.

So urteilte etwa der bedeutende Büchner-Editor Fritz Bergemann 1922[2]:

Es handelt sich ganz offensichtlich um die erste vollständige Niederschrift, nicht um die Reinschrift des Dramas; denn das Manuskript enthält, wie die Lesarten zeigen, noch viele Streichungen und Änderungen einzelner Ausdrücke und ganzer Sätze infolge neuer, beim Schreiben erst auftauchender Einfälle, sowie zahlreiche Einschübe über den Zeilen und am Rande von oft beträchtlichem Umfang.

Umgekehrt rechnen die Vertreter der „Reinschrift-These“ damit, Büchner habe eben dieses unordentliche Manuskript an den Verlag geschickt und dieser habe es ihm nach dem Druck wieder zugestellt. Sie nehmen weiterhin an, der Verlag habe eine Verlagsabschrift angefertigt, wozu sonst keine Parallele bekannt ist.

Die „Reinschrift-These“ ist die kompliziertere und zunächst weniger wahrscheinliche. Ihre Verfechter tragen demnach die Beweislast.

Einige textkritische Indizien, die 1977 der Büchner-Editor Werner R. Lehmann[3] präsentierte, führten dazu, dass Bergemanns Urteil: „offensichtlich nicht Reinschrift“ revidiert wurde. Die Büchner-Editoren Thomas Michael Mayer und Henri Poschmann[4] schlossen sich seiner These mit zusätzlichen Argumenten an.

Jedoch hat Herbert Wender bereits 2000 in einer Rezension des Danton-Bandes der Marburger Büchner Ausgabe gefordert, die „Brouillon-These“ dürfe nicht als erledigt gelten, sondern müsse noch einmal gründlich diskutiert werden[5], und Jan Christoph Hauschild, früher ein Anhänger der „Reinschrift-These“[6], teilte mir kürzlich mit, dass er inzwischen die „Brouillon-These“ für wahrscheinlicher hält. Schließlich hat Bodo Morawe die „Reinschrift-These“ 2014 in der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte in einem längeren Aufsatz angegriffen.[7] Allerdings fehlen dem Verfasser des Aufsatzes - wie ich in einer Replik gezeigt habe - wichtige Grundkenntnisse des editorischen Handwerks.[8] Die von ihm vorgetragenen editorischen Argumente haben deshalb kein Gewicht.

Da nun eine punktuelle Fehlentscheidung der Marburger Büchner-Ausgabe ohnehin zu korrigieren ist und da der Status der Handschrift H offenbar noch nicht ausdiskutiert ist, halte ich es für angemessen, wesentliche Argumente und Gegenargumente zusammenzuführen und zur Diskussion zu stellen. Ich habe dabei nur wenig grundlegend Neues zu bieten. Jedoch mag es bereits nützlich sein, dasjenige, was Mayer in äußerster Kürze in der MBA vorgetragen hat, ausführlich und unterlegt mit Bildmaterial darzustellen. Auch bin ich nicht unparteiisch. Die „Reinschrift-These“ hat meines Erachtens die besseren Argumente.

Und was kommt dabei heraus? fragen eilige Pragmatiker vor dem Beginn einer Untersuchung. Ihnen sei gleich gesagt: Nach heutigen editorischen Regeln kommt für die Textgestaltung wenig dabei heraus. Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich jedoch für die Einschätzung der frühen Drucke d1 und d2 und die Vielzahl der darin enthaltenen Abweichungen von der Handschrift H.

Folgen wir der „Reinschrift-These“, so gehen die Abweichungen der frühen Drucke von H sämtlich auf Verlagsmitarbeiter zurück und sind für unser Textverständnis irrelevant.

Folgen wir umgekehrt der „Brouillon-These“, dann war Büchners letztes Wort zu Danton’s Tod nicht die überlieferte Handschrift H, sondern die verlorene Reinschrift [H2]. Einige Stellen, an denen die frühen Drucke von H abweichen, können dann auf Büchner zurückgehen, denn er kann bei der Niederschrift von [H2] den Text verändert haben. Noch 1922 erklärte deshalb Fritz Bergemann als Verfechter der „Brouillon-These“, es „bleibt dem Stilgefühl vorbehalten“[9], welche Varianten in den Drucken ein Editor Büchner zuschreiben und also übernehmen wolle. Nach heutigen Begriffen plädierte Bergemann damit für einen eklektischen Text.

Die heutigen editorischen Regeln sprechen gegen die Herstellung solcher „eklektischen“ Texte, in denen ein Herausgeber nach „Stilgefühl“ oder sonstigem Belieben Elemente aus verschiedenen Dokumenten mischt. Jeder heutige Editor muss demnach der überlieferten Handschrift H folgen. Der eine oder andere Interpret, der der „Brouillon-These“ anhängt, wird sich durch diese Regel freilich nicht davon abhalten lassen, in den frühen Drucken nachzuschauen, ob er dort nicht ein Textstück findet, dass seiner Interpretation zugute kommt.

Der Gang der Untersuchung: Ich präsentiere in der folgenden Untersuchung zunächst die textkritischen Indizien, denn sie bilden den harten Kern der „Reinschrift-These“. Es folgt ein Blick auf einschlägige Dokumente aus der frühen Druckgeschichte, aus denen sich Argumente für die beiden Thesen gewinnen lassen.

A. Textkritische Indizien

A1. Büchner verfügte neben der Handschrift über verwertbare Entwurfshandschriften.

Am 21. Februar 1835 sandte Georg Büchner aus Darmstadt ein Manuskript von Danton’s Tod an den Verleger Johann David Sauerländer in Frankfurt am Main. Wenn das abgesandte Manuskript die bis heute erhaltene Handschrift H war, so müssen wir annehmen, dass Büchner Einwurfshandschriften zurückbehielt. Sie hätten es ihm ermöglicht, den abgeschickten Text wenigstens teilweise zu rekonstruieren, falls die abgeschickte Handschrift verloren ging.

Dass es Entwurfshandschriften gab, ist gewiss. Seit dem 1. Oktober 1834 entlieh Büchner in der Hofbibliothek Darmstadt Bücher zur Französischen Revolution, aus denen er Textteile in das Drama übernahm (vgl. MBA III.2, S. 216–221). Er muss also seit Oktober Exzerpte angefertigt haben. Verschiedenen Stellen in dem Drama, in die Büchner diese Exzerpte einbaute, können wir entnehmen, dass spätestens im Dezember 1834 Szenenentwürfe vorlagen. Diese Entwürfe muss Büchner bei seiner Flucht im Elternhaus zurückgelassen haben. Von ihnen ist nichts erhalten.

Bezeugt ist die Existenz von Entwurfshandschriften durch Karl Emil Franzos. Er schrieb im Editionsbericht zu seiner Danton-Edition 1879, ihm hätten „zwei Manuscripte“ vorgelegen, „beide von Büchner‘s Hand; einige Blättchen des ersten Entwurfs und eine vollständige Reinschrift“[10], womit H gemeint war. Die „Blättchen“ hätten gegenüber der Reinschrift „einige Verschiedenheiten“ aufgewiesen (s. Kap. B3). Diese Mitteilung ist aus zwei Gründen glaubwürdig. Zum einen hätte Franzos' Mitteilung Ludwig Büchner die Möglichkeit gegeben, diese „Blättchen“ von Franzos zurückzufordern. Eine falsche Behauptung an dieser Stelle hätte Franzos also in eine missliche Lage bringen können (so schon Mayer in MBA III.2, S.252). Zum andern wird sie durch die folgenden zwei, von Mayer genannten Indizien gestützt (vgl. MBA III.2, S. 258).

Zwei Indizien für die Existenz von Entwurfshandschriften finden sich in dem von Ludwig Büchner veranstalteten Danton-Druck (im folgenden d3) in den Nachgelassenen Schriften von Georg Büchner ([hrsg. v. Ludwig Büchner], Frankfurt a. M.: Sauerländer 1850). Karl Gutzkow hatte 1835 in den frühen Drucken (d1 und d2) den Text des Dramas aus Rücksichten auf die Zensur verstümmeln müssen. Der Herausgeber von 1850, Ludwig Büchner, wollte den ursprünglichen Text von Danton’s Tod wiedergeben und griff deshalb auf die Handschrift H zurück. An zwei Stellen aber griff er nicht auf H zurück, sondern vermutlich auf inzwischen verschollene Entwurfshandschriften.

Das ergibt sich durch einen Textvergleich zwischen

– der Handschrift H,

– den frühen Drucken d1/d2 (1835),

– dem Druck d3 (1850) und

– der von Büchner genutzten Quelle, dem historischen Kompendium Unsere Zeit.[11]

Die folgenden Nachweise beziehen sich auf Seite,Zeile des Emendierten Textes in MBA III.2, S. 3–81, der auch die Varianten der Drucke d1, d2 (beide 1835) und d3 (1850) verzeichnet. Außerdem nenne ich Akt,Szene des Dramas.

Beleg 1 (MBA III.2, S. 15,29; Danton’s Tod I,3)

|

H, d2 |

d3 |

|

Alle Zeichen einer falschen Empfindsamkeit, scheinen mir Seufzer […] |

Alle Aeußerungen einer falschen Empfindsamkeit scheinen mir Seufzer […] |

(In d2 fehlt das Komma)

Wie kommt Ludwig Büchner auf „Aeußerungen“? Büchners Quelle, das historische Kompendium Unsere Zeit (Bd. XII, S. 37), überliefert den Satz Robespierres, den Büchner hier wiedergibt, in der Form

Alle Aeußerungen einer falschen Empfindsamkeit scheinen mir Seufzer, welche nach England oder nach Oesterreich fliegen.

In dieser Form muss Büchner den Satz aus der Quelle in seine Entwurfshandschrift übertragen haben, und von hier übertrug ihn Ludwig Büchner in den Druck d3.

Beleg 2 (MBA III.2, S. 74,20–23; Danton’s Tod IV,5)

|

Handschrift H p. 151 f. |

d1/d2 |

d3, S. 141 f. |

Lacroix. Wir hätten die Freiheit zur Hure gemacht! Danton. Was wäre es auch! Die Freiheit und eine Hure sind die kosmopolitischsten Dinge unter der Sonne. Sie wird sich jezt anständig im Ehebett des Advokaten von Arras prostituiren. Aber ich denke sie wird die Clytemnaestra gegen ihn spielen, ich lasse ihm keine 6 Monate Frist, ich ziehe ihn mit mir. |

Lacroix. Wir hätten die Freiheit prostituirt! Danton. Ich lasse ihm keine sechs Monate Frist, ich ziehe ihn mit mir. |

Lacroix. Wir hätten die Freiheit zur Dirne gemacht! Danton. Die Tempelherren citirten ihren Mörder, Philipp den Schönen, vor das Tribunal der Unterwelt, und es verging kein Jahr, als er dort erschien; |

Bei der Bereinigung der ersten Replik orientierte sich Ludwig Büchner an H, wählte allerdings für „Hure“ das dezentere „Dirne“.

Die zweite Replik fand er offenbar ebenso anstößig wie schon der Redakteur der frühen Drucke. Deshalb griff er hier nicht auf H, sondern auf den früheren Entwurf zurück. Dort fand er statt der Anstößigkeit eine historisch überlieferte Äußerung Dantons, die Büchner wiederum der Quelle Unsere Zeit (Bd. XII, S. 124) entnommen hatte:

Im Kerker sagte er [Danton] zu seinen Freunden:

„[…] Die Tempelherren citirten ihren Mörder, Philipp den Schönen, vor das Tribunal der Unterwelt, und es verging kein Jahr, als er dort erschien; ich gebe den meinigen nicht vier Monate. […]“

Dass Georg Büchner mit dem Hinweis auf die „Tempelherren“ seiner Quelle gefolgt war, zeigt die Umgebung dieser textlichen Übernahme sehr deutlich. Sie ist voll von Textelementen, die Büchner in das Drama übernahm.

Alle von Büchner nach H übernommenen Textteile in Unsere Zeit sind in der folgenden Darstellung (angelehnt an MBA III.3, S. 231) fett markiert. Die zusätzlichen über die Entwurfshandschrift nach d3 gewanderten Teile erscheinen gesperrt.

Im Kerker sagte er zu seinen Freunden: „Könnte ich Robespierre meine H...n und Couthon meine Waden hinterlassen, so würde sich der Wohlfahrtsausschuß noch eine Zeitlang halten. Die Tempelherren citirten ihren Mörder, Philipp den Schönen, vor das Tribunal der Unterwelt, und es verging kein Jahr, als er dort erschien; ich gebe den meinigen nicht vier Monate. Sie sind Kains Brüder. – Ich habe eines Tages das Revolutions-Tribunal gestiftet, aber ich bitte Gott und Menschen deswegen um Verzeihung; es sollte nicht die Geißel der Menschen seyn, es sollte nur Septembermorde verhüten. Jetzt verlasse ich alles im größten Wirrwar, und kein Einziger versteht das Regieren.“

Ergebnis: Als Büchner mit der Niederschrift von H begann, verfügte er über weit vorgeschrittene Entwurfshandschriften. Sie waren so geordnet, dass sich fünfzehn Jahre später der jüngere Bruder Ludwig Büchner darin zurechtfand.

A2 Die Handschrift H wurde von Büchner sorgfältig „zur Druckvorlage bestimmt“.

Neuschreibungen in Sofortkorrektur zeigen, dass Büchner von Beginn an einen Text herstellen wollte, der nicht nur für seine eigenen, sondern auch für fremde Augen lesbar war. Hier sind zwei Beispiele, das erste aus der ersten, das zweite aus einer späten Szene.

Beleg 1 (H p. 13,6 f.; MBA III.1, S. 31)

Die folgenden Nachweise nennen Seite (H p.) und Zeile des Manuskripts.

Büchner schreibt das zunächst verschriebene Wort „gespreizte“ in Sofortkorrektur neu.

Beleg 2 (H p. 162,15 f.; MBA III.1, S. 328)

Büchner macht in Sofortkorrektur mehrere Versuche, die Wortfolge „Sterben – Sterben –“ leserlich zu schreiben.

Büchner stand unter erheblichem Zeitdruck. Hätte er ein „Brouillon“ schreiben wollen, das nur für seine eigenen Augen bestimmt war, hätte er sich solche Sofortkorrekturen gespart, denn er selbst hätte auch die für andere undeutlichen oder zweideutigen Zeichen lesen können.

Neuschreibungen in Spätkorrektur zeigen, dass Büchner nachträgliche Korrekturgänge durchführte, um die eindeutige Lesbarkeit des Textes für andere zu gewährleisten.

Beleg 3 (H p. 34,11; MBA III.1, S. 72)

Büchner schreibt in Spätkorrektur, also bei späterer Durchsicht, das Wort „brütete“ zunächst neu oberhalb der Grundzeile, bricht ab bei „brüt“ und schreibt es dann noch einmal neu in der Randspalte.

Beleg 4 (H p. 153,3; MBA III.1, S. 311)

Büchner unternimmt in Spätkorrektur zwei Versuche, das Wort „Nero“ eindeutig zu schreiben.

Beleg 5 (H p. 153,11 f.; MBA III.1, S. 311)

Büchner schreibt auf derselben Seite das Wort „gewiegt“ neu.

Beleg 6 (H p. 99,8; MBA III.1, S. 203)

Büchner schreibt das Wort „Schmerz“ neu.

Nachziehungen vermutlich in Spätkorrektur zeigen dieselbe Bemühung um eindeutige Lesbarkeit. Hier sind zwei Beispiele:

Beleg 7 (H p. 160,20; MBA III.1, S. 324)

Büchner verdeutlicht die Wortfolge „Libation. Adieu“ durch Nachziehen der Buchstaben.

Beleg 8 (H p. 13,16; MBA III.1, S. 31)

Büchner verdeutlicht das Wort „prophezeien“ durch Nachziehen der Buchstaben ‚p‘ .

Auf fast alle eben gebrachten Beispiele haben Henri Poschmann und Thomas Michael Mayer hingewiesen. Poschmann[12] folgerte aus dieser Sorgfalt des Schreibenden:

Die Zahl der Beispiele ließe sich fortsetzen, sie sind ein durchgehendes Charakteristikum der Handschrift. Es äußert sich darin angestrengtes Bemühen des Schreibers um Lesbarkeit. Keinesfalls für sich selbst dürfte er befürchtet haben, das Geschriebene nicht mehr buchstabengetreu lesen zu können bei der Übertragung in eine "Reinschrift". Eine Arbeitsstufe nach H war augenscheinlich gar nicht vorgesehen.

Ebenso urteilte Mayer: „Die Reinschrift hatte er im übrigen bereits mit aller graphischen Sorgfalt zur Druckvorlage bestimmt.“[13] Zwar enthalte Büchners Handschrift einige „stehen gebliebene gröbere Irrtümer“; deren Anzahl sei jedoch „gering“.[14]

Büchner erweiterte während oder sogar erst nach Ende seiner Niederschrift von H die erste Szene noch einmal um vier Seiten, die er auf einem Extra-Bogen niederschrieb. Möglicherweise stand er jetzt vor der Frage, ob er an seinem Vorhaben, die Handschrift H als Reinschrift an den Verlag zu schicken, festhalten solle oder ob er die Handschrift H nochmals abschreiben müsse. Jedoch ist auch auf diesem Einlegebogen das Bemühen um eindeutige Lesbbarkeit erkennbar. Im ZUge eienr Texterweiterung schrieb Büchner den in der Hauptspalte stehenden Satz „Wir Alle sind Narren, es hat Keiner das Recht einem Andern seine eigenthümliche Narrheit aufzudringen.“ (H p. 8; MBA III.1, S.7,14-17) nochmals in der Marginalspalte.

Auch erstrecken sich die Nachbesserungen bis auf die letzten Seiten der Handschrift (s. oben Beleg 7).

Anscheinend also entschied Büchner sich bis zum Schluss gegen eine zusätzliche Reinschrift. Vermutlich war ihm klar, dass er andernfalls zusätzliche Zeit für Nachbesserungen und Korrekturgänge hätte einplanen müssen. Stattdessen verbesserte er die Handschrift H so, dass sie möglichst fehlerfrei und in allen Teilen eindeutig lesbar war. Möglicherweise vervollständigte er zugleich die im Elternhaus zurückbleibenden Entwurfshandschriften so, dass sie eine Rekonstruktion des Textes erlaubt hätten.

Ergebnis: Büchners durchgängiges Bemühen um eindeutige Lesbarkeit macht sehr unwahrscheinlich, dass auf H noch eine Reinschrift [H2] folgte.

A3. Mindestens neun Fehler in den Drucken d1/d2 sind teils nur, teils am einfachsten durch Befunde in der Handschrift H erklärbar. Sie muss dem Verlag vorgelegen haben.

Die folgenden Nachweise nennen Seite (p.) und Zeile des Manuskripts. Ein Faksimile des gesamten Manuskripts findet sich in MBA III.1, S. 4–337. Außerdem verweise ich auf den Emendierten Text in MBA III.2, S. 3–81, in dessen Apparat die Varianten der Drucke d1 und d2 (beide 1835) und d3 (1850) dokumentiert sind.

Die Belege 1, 8 und 9 wurden zuerst von Werner R. Lehmann[15], die übrigen zuerst von Thomas Michael Mayer (vgl. MBA III.2, S. 273 f.) genannt.

Beleg 1

H p. 106,10, MBA III.1, S. 216; vgl. MBA III.2, S. 52,27

|

Auch der dritte. d1 |

Auch der? H d2 |

Erklärung der Divergenz: Indem Büchner den Punkt unter dem Fragezeichen versehentlich zum Bogen erweiterte, kam ein Zeichen zustande, dass wie die Zahl „3“ aussieht, bei der die Tinte stellenweise ausgefallen ist. Büchner schreibt die „3“ tatsächlich auf ähnliche Art wie in dem Beleg:

|

Abb. 1, p. 19 |

Wenn die Druckvorlage [H2] war, hätte Büchner eben dieses zweideutige Zeichen an eben der Stelle noch einmal in die vermutete Reinschrift schreiben müssen, was sehr unwahrscheinlich ist. Hier sind Abbildungen von Büchners Fragezeichen.

|

p. 50,1 |

p. 55,4 |

p. 56,20 |

p. 63,3 |

4,20 |

66,7 |

p. 47,26 |

p. 55,17 |

Die Punkte unter dem Fragezeichen sind fast immer eindeutig mit der seltenen Ausnahme von p. 55,17, wo der Punkt als Strich, aber eben auch nicht als Bogen erscheint.

Vermutlich schickte Büchner demnach die Handschrift H nach Frankfurt; der Schreiber der Verlagsabschrift [h] verlas das Fragezeichen als „3“ und gab es – um irgendeinen Sinn zu erzielen – als „dritte“ wieder, was der Setzer von d1 so setzte. Bei der nachträglichen Lektüre von d1 fiel der Satz als nahezu sinnlos auf, und die Nachprüfung vermutlich erst in [h], dann in H führte zur Richtigstellung.

Ergebnis: Eine Wiederholung dieser graphischen Ambiguität an derselben Stelle in einer hypothetischen Reinschrift ist sehr unwahrscheinlich. Der Beleg ist beweiskräftig.

Noch zwei Variantenkonstellationen dieser Art – Lesefehler in d1, Korrektur in d2 – wurden nachgewiesen. Sie sind nicht ganz so schlagkräftig wie die erste, aber innerhalb einer Indizienreihe dennoch beweiskräftig.

Beleg 2

H p.154,10, MBA III.1, S. 312; vgl. MBA III.2, S. 75,26

|

Dummköpfe und Genius d1 |

Dummköpfe und Genie’s H d2 |

Erklärung der Divergenz: Der Schreiber von [h] verlas am Ende des Wortes das ‚e‘ als ‚u‘ und deutete den Apostroph als u-Bogen. Die Verlesung liegt nahe, weil Büchner den Schriftzug in „Genie’s“ nach dem ‚i‘-Punkt und nicht vor dem Apostroph unterbricht.

Der Satz in d1 ist sinnlos. Die Korrektur in d2 erfolgte vermutlich nach Lektüre von d1 und Konsultation der Handschrift H.

Hier sind Vergleichsstellen zur Buchstabenfolge ‚ius‘ und zu „Apostroph s“.

|

Abb. 1, p. 101,20 Genius

|

Abb. 2 p. 15,2 Virginius

|

|

Abb. 3, p.77,19 Schrie’s

|

Abb. 4, p. 2,4 Danton’s |

In Abb. 3 wäre keine Verlesung möglich, weil Büchner den Schriftzug vor dem Apostroph unterbricht. In Abb. 4 schreibt Büchner das mit ‚Apostroph s‘ endende Wort dagegen in einem Schriftzug und setzt den Apostroph erst nachträglich.

Ergebnis: Eine Wiederholung der graphischen Ambiguität an derselben Stelle in einer hypothetischen Reinschrift ist nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Der Beleg ist bedingt beweiskräftig.

Beleg 3

H p. 160,23, MBA III.1, S. 324; vgl. MBA III.2, S. S. 79,7

|

Danton stürzt d1 |

Danton steigt H d2 |

Erklärung der Divergenz: Der Verlagsmitarbeiter verknüpfte das rudimentär einstrichige ‚e‘ in „steigt“ mit dem ‚i‘-Strich zum ‚u‘. Den zu groß geratenen ‚i‘-Punkt deutete er als Umlautzeichen. Der Buchstabe vor ‚t‘ ist als ‚g‘ gemeint, aber als ‚z‘ verlesbar. Das noch fehlende ‚r‘, das bei Büchner ohnehin häufig ausfällt, kann leicht im Übergang zu ‚g/z‘ vermutet werden. Die Fehllesung ist also durch den Befund verursacht. Die Lesung in d1 – „Danton stürzt zuletzt hinauf“, nämlich auf das „Blutgerüst“ - ist wenig sinnvoll. Vermutlich fiel der Satz bei der Lektüre von d1 auf und wurde nach Konsultation der Handschrift H korrigiert.

Hier sind Vergleichsstellen zu ‚stürz‘, zunächst in deutlicher Schreibung, dann mit einem einstrichig reduzierten ‚r‘, außerdem zu „steig“, in beiden Fällen mit zweistrichigem ‚e‘ mit davon getrenntem ‚i‘.

|

Abb. 2, p. 58,7 f. „stürzest“ |

Abb. 1, p. 124,17 „Bestürzung“ |

|

Abb. 3, p. 42,13 steigen |

Abb. 4, p. 160,21 besteigt |

Ergebnis: Abb. 4 zeigt ebenfalls Schwierigkeiten bei der Folge ‚eigt‘. Dass Büchner in einer vermuteten „Reinschrift“ an derselben Stelle die zweideutige Schreibung von H p. 160,23 wiederholt hätte, ist deshalb nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Der Beleg ist bedingt beweiskräftig.

Beleg 4

H p. 2,6, MBA III.1, S. 8; vgl. MBA III.2, S. 3

|

La Flatte d1 |

Laflotte H d2 |

Erklärung der Divergenz: Der Schreiber wurde irregeführt durch den Abstand zwischen ‚a‘ und ‚f‘, und er verlas das intendierte ‘o‘ als ‚a‘ aufgrund des nach unten verrutschten Bogens. Die Verlesung ist durch den Befund verursacht.

Die Korrektur in d2 setzt eine Konsultation der Handschrift nicht voraus; sie kann aufgrund späterer, eindeutiger Schreibungen des Namens erfolgt sein.

Hier sind Vergleichsstellen zu „Laflotte“.

|

Abb. 1, p. 114,13

|

Abb. 2, p. 123,26

|

Abb. 3, p. 114,18 |

|||

|

Abb. 4, p. 116,14 Laflotte |

Abb. 5, p. 116,22 |

Abb. 6, p. 115,4 |

|||

Abb. 1 zeigt ebenfalls einen Abstand zwischen ‚a‘ und ‚f‘; Abb. 5 zeigt ein verlesbares ‚o‘. Beide Ambiguitäten im selben Befund sind nicht nachweisbar.

Ergebnis: Eine Wiederholung der Ambiguität an derselben Stelle in einer hypothetischen Reinschrift ist nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Der Beleg ist bedingt beweiskräftig.

Die folgenden Belege zeigen weniger auffällige Fehllesungen, die deshalb in d2 nicht korrigiert wurden.

Beleg 5

H p. 163,8, MBA III.1, S. 330; vgl. MBA III.2, S. 80,10

|

nichts mehr regt. H |

nichts mehr reget. d1 d2 |

Erklärung der Divergenz: Im Wort „regt“ ist „die Verbindung zwischen ‚g‘ und ‚t‘ nicht in einer Linie gezogen, sondern der Aufstrich des ‚t‘ kreuzt den Auslauf des ‚g‘, was die Lesung ‚reget‘ (d1 und d2) veranlaßte, die Büchner in einem der Widmungsexemplare (an Stöber) korrigierte.“ (MBA III.2, S. 273.) Die Korrektur zeigt, dass Büchner dieses ‚bibelsprachliche‘ ‚e‘ anstößig fand. Er verwendet es gelegentlich, aber nur zur bibelsprachlichen (Der Hessische Landbote) oder zur kanzleisprachlichen (Leonce und Lena) Einfärbung von Texten. Eine absichtliche Schreibung von „reget“ in einer Reinschrift ist auszuschließen.

Hier sind Vergleichsstellen zu ‚gt‘ am Wortende.

|

Abb. 1, p. 61,15 liegt |

Abb. 2, p. 26,14 liegt |

Abb. 3, p. 163,2 regt |

Abb. 2 u. 3 zeigen Büchners übliche Schreibung von ‚gt‘ in Form einer durchgehenden Linie. Abb. 1 ist ein seltenes Beispiel für die Unterbrechung der Linie.

Ergebnis: Die versehentliche Wiederholung dieser Ambiguität an derselben Stelle in einer hypothetischen Reinschrift ist sehr unwahrscheinlich. Der Beleg ist beweiskräftig.

Beleg 6

H p. 128,9, MBA III.1, S. 260; vgl. MBA III.2, S. 63,1

|

drei, vier, H |

dann vier, d1 dann Vier, d2 |

Erklärung der Divergenz: Büchner schreibt „drei“ hier mit zweistrichigem ‚r’ und einstrichigem ‚e’. Der Schreiber von [h] deutete das ‚r’ als zweistrichiges ‚a‘, den Rest als ‚n‘ mit Geminationsstrich. Die Verlesung ist durch den Befund verursacht.

Die Sätze lauten in d1/d2

Und durft’ er einen morden, durfte er auch zwei, auch drei, auch noch mehr? wo hört das auf? Da kommen die Gerstenkörner machen 2 einen Haufen, dann vier, wieviel dann?

Das ist nahezu sinnlos. Dass Büchner diesen Text in eine Reinschrift [H2] eingesetzt hätte, ist auszuschließen.

Hier sind Vergleichsstellen zu „dann“ und zu „drei“.

|

Abb. 1, p. 76,15 |

Abb. 2, p. 64,17 |

Abb. 3, p. 64,20 |

|

|||

|

Abb. 4, p. 64,16 |

Abb. 5, p. 64,17 |

Abb.6, p. 131,13 |

Abb. 7, p. 128,6 |

|||

Büchner schreibt „drei“ mit zweistrichigem ‚e‘; jedoch ist in Abb. 6 der zweite Strich kaum erkennbar. Deutlich unterschieden sind der Geminationsstrich und der i-Punkt. Eine Wiederholung der Ambiguität an derselben Stelle in einer hypothetischen Reinschrift ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich.

Die Verlesung kam auch dadurch zustande, dass Büchner vor „drei“ zweimal einen falschen Text niederschrieb, den er dann streichen musste. Deshalb wurde im Verlag vermutlich das für Eindeutigkeit sorgende Komma nach „drei“ übersehen.

H p. 128,8-10

Eine nachfolgende Reinschrift hätte die in H die Lesung erschwerenden Streichungen nicht enthalten. Sie hätte ohne Unterbrechung die Folge „machen 2 einen Haufen, drei, vier, wieviel dann?“ geboten. Das hätte die Wahrscheinlichkeit einer Fehllesung nochmals verringert.

Ergebnis: Der Beleg ist bedingt beweiskräftig.

Beleg 7

H p. 120,3, MBA III.1, S. 244; vgl. MBA III.2, S. 58,20

|

Billaud, Varennes d1 d2 |

Billaud-Varennes H |

Erklärung der Divergenz: Der kurz geratene intendierte Bindestrich wurde als Komma verlesen. Die Verlesung ist durch den Befund verursacht. Die absichtliche Schreibung des Komma in einer Reinschrift ist auszuschließen.

Hier sind Vergleichsstellen zu Bindestrichen.

|

Abb. 1, p. 1,5 Hérault-Séchelles |

Abb. 2, p. 3,2 Hérault-Séchelles |

|

Abb. 3 p. 104,16 Szenenanweisung III/2 Fouquier-Tinville |

|

|

Abb. 4 p. 53,21 |

|

Büchner schreibt normalerweise längere Bindestriche. In Abb. 3 korrigiert er einen zunächst gesetzten Punkt zum Strich.

Ergebnis: Eine Wiederholung der Verschreibung in einer Reinschrift ist nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich. Der Beleg ist bedingt beweiskräftig.

Beleg 8

H p. 60,10, MBA III.1, S. 124; vgl. MBA III.2, S. 31,18

|

gienge! – H (‚!‘ gestrichen) |

ginge! – d1 |

Erklärung der Divergenz: Der gesamte Satz lautet in H: „und wenn es gienge – ich will lieber guillotinirt werden, als guillotiniren lassen.“

Büchner überschrieb in Sofortkorrektur den Punkt des Ausrufezeichens durch den Gedankenstrich und tilgte den Strich des Ausrufezeichens in der Mitte durch einen dünnen Querstrich.[16] Der Abschreiber übersah die behutsam ausgeführte Korrektur. Die Verlesung ist durch den Befund verursacht.

Die Veränderung in d2 hängt jedoch mit anderen redaktionellen Eingriffen in der Umgebung dieser Stelle zusammen. d2 gibt also die Handschrift an diesem Punkte nur zufällig korrekt wieder (vgl. Mayer in MBA III.2, S. 290).

Hier sind aus dem gültigen Text von Danton’s Tod sämtliche Vergleichsstellen zur Zeichenfolge ‚! –‘.

|

p. 76,9: „September! –“ p. 57,3 „Camille! –“ p. 12,28 „auch ! –“ |

Büchner zieht die Gedankenstriche durchweg mit Abstand zwischen Punkt und Gedankenstrich. Dass er zufällig den zweideutigen Befund in einer Reinschrift wiederholt hätte, ist auszuschließen. Er verwendet die Zeichenfolge „! –“ selten: 3 Mal in Danton’s Tod, 3 Mal im Hessischen Landboten, 2 Mal in handschriftlich überlieferten Briefen. Dass er in einer hypothetischen Reinschrift eine Rückkorrektur zu „! –“ vorgenommen hätte, ist nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich.

Ergebnis: Der Beleg ist bedingt beweiskräftig.

Beleg 9

H p. 5,15, MBA III.1, S. 14,14 f.; vgl. MBA III.2, S. 5,16

Bei diesem Beleg geht es nicht um eine Fehllesung, sondern um einen Rückgriff des Redakteurs Karl Gutzkow auf eine in der Handschrift H gestrichene Stelle. Sie zeigt, dass Gutzkow bei der redaktionellen Bearbeitung die Handschrift H vergleichend heranzog.

Es geht um die Beschreibung eines Kartenspiels als „Liebeserklärung“ oder sexuellen Akt. Büchner schrieb in H zunächst:

Die Dame lag immer in den Wochen, jeden Augenblick erwischte sie einen Buben. Ich würde meine Tochter dergleichen nicht spielen lassen, die Herren und Damen fallen so unanständig übereinander und die Buben kommen gleich hinten nach. Danton’s Tod

Er tilgte in Spätkorrektur „erwischte“ und ersetzte es durch „bekam“.

|

erwischte bekam H |

erwischte d1 d2 |

Erklärung der Divergenz: Büchner wollte die sexuellen Anspielungen an dieser Stelle verstärken und wählte das für Schwangerschaften übliche „bekam“.[17] Karl Gutzkow musste die Anspielungen mildern. Er änderte den zweiten Satz zu: „die Herren und Damen fallen so seltsam durcheinander“ und griff im ersten Satz auf den von Büchner getilgten Text zurück.

Dass der Redaktor die Variante „erwischte“ spontan, ohne eine entsprechende Vorgabe in der Handschrift erfunden hätte, ist unwahrscheinlich. Die Variante wurde also durch die Druckvorlage verursacht.

Dass Büchner in einer hypothetischen Reinschrift selbst diese Rückkorrektur vorgenommen, den folgenden und viele andere anstößigere Sätze aber bewahrt hätte, ist ebenfalls unwahrscheinlich.

Ergebnis: Der Beleg ist bedingt beweiskräftig.

Gesamtergebnis: Für die Richtigkeit der „Reinschrift-These“ sprechen neun graphische Indizien. Von ihnen scheinen mir zwei unbedingt, sieben bedingt - also innerhalb einer Indizienreihe – beweiskräftig. Solange nicht zwingende Argumente gegen die „Reinschrift-These“ vorgetragen werden, darf sie deshalb als gesichert gelten.

Genannt seien abschließend noch zwei von Thomas Michael Mayer beigebrachte Belege, die ich nicht für beweiskräftig halte.

H p. 100,16, MBA III.1, S. 204; vgl. MBA III.2, S. 50,15

|

Madame Momoro H |

Madame Momero d1 d2 |

Die Lesung „Momoro“ ist aufgrund der Quellen gesichert. Der Abschreiber verlas ‚o‘ als ‚e‘, weil die für das lateinisch geschriebene ‚o‘ charakteristische Öffnung – vgl. das erste ‚o‘ – fehlt. Die Fehllesung ist also durch den Befund verursacht.

Hier ist eine Vergleichsstelle zu lateinisch ‚e‘ und zu lateinisch ‚o‘.

|

Abb. 2, p. 3,2 Hérault-Séchelles |

Das lateinische ‚e‘ gleicht dem zweiten ‚o‘ in „Momoro“ (Abb. 2).

|

Abb. 3, p. 214,19 „Leroi“ |

Abb. 4, p. 2,11 „Marion“ |

Büchner schreibt das lateinische ‚o‘ in der Regel mit deutlicher Öffnung, jedoch nicht immer (Abb. 4). Eine Wiederkehr dieser Verschreibung – sogar an derselben Stelle – ist nicht auszuschließen. Der Beleg ist nicht beweiskräftig.

H p. 10,11, MBA III.1, S. 24; vgl. MBA III.2, S. 7,10

|

Heiligen Marat H |

Heiligen, Marat d1 d2 |

Mayer (MBA III.2, S. 273) nimmt an, das Komma in d1/d2 sei „wohl erzeugt durch eine der beiden Oberlängen (‚d‘ oder ‚h‘) des 10,12 getilgten Wortes [‚Schildhalter‘]“. Mayer formuliert seine Annahme zu Recht sehr vorsichtig; sie scheint mir nicht stichhaltig.

Exkurs 1: Regeln des Indizienbeweises

Ein Indizienbeweis folgt nicht den Regeln des geometrischen Beweises und erreicht nicht dessen Grad von Beweissicherheit. Vielmehr orientiere ich mich an der Strafrechtstheorie. Für sie ist ein „Indizienbeweis“ ein „Beweis auf Grund von Tatsachen, die nicht unmittelbar den zu beweisenden Vorgang beweisen, wohl aber mittelbar auf diesen schließen lassen (z. B. Spuren der Bekleidung oder der Haut des Täters unter den Fingernägeln des Opfers).“ Solche Indizien können in ihrer Gesamtheit eine Indizienreihe bilden. Und hier gilt: „Auch voneinander unabhängige Indizien, die für sich genommen nicht zum Beweis der Täterschaft ausreichen, können dem Tatrichter in ihrer Gesamtheit die Überzeugung von der Täterschaft vermitteln (sog. Indizienreihe).“[18] Auf unseren Fall übertragen heißt das: „Auch voneinander unabhängige Indizien, die für sich genommen nicht zum Beweis einer These ausreichen, können dem Wissenschaftler in ihrer Gesamtheit die Überzeugung von der Richtigkeit der These vermitteln“.

Bei den hier vorgelegten Beweisen waren in jedem Falle drei Schritte zu durchlaufen. Es muss gezeigt werden,

a) dass die fehlerhafte Lesevariante in d1/d2 durch den nicht eindeutigen graphischen Befund in H verursacht wurde.

Danach muss gezeigt werden, dass die folgenden zwei Annahmen hinreichend unwahrscheinlich oder auszuschließen sind:

b) dass Büchner in eine hypothetische Reinschrift die fehlerhafte Variante in d1/d2 absichtlich eingesetzt hätte;

c) dass Büchner in einer hypothetischen Reinschrift den zweideutigen graphischen Befund versehentlich wiederholt hätte.

Die Fehllesungen kamen durch zweideutige Schreibungen Büchners zustande. Da Büchner eine solche zweideutige Schreibung einmal unterlief, ist eine Wiederholung natürlich nicht auszuschließen, jedoch sind Grade von Unwahrscheinlichkeit anzunehmen. Ich unterscheide deshalb zwischen „beweiskräftig“ und „bedingt beweiskräftig“. Letzteres wähle ich, wenn die Beweiskraft nicht so sehr durch den einzelnen Beleg, sondern durch die Reihe der Belege (Indizienreihe) erzielt wird.

A4. Ein textkritischer Befund spricht zugunsten der „Brouillon-These“

Wie kann man textkritisch nachweisen, dass die Handschrift H dem Verlag nicht vorgelegen hat? Ein gutes Beispiel gibt die Belegsorte 1. Hier bieten d1/d2 einen Text, der einer früheren Fassung in H entspricht, dort aber kaum noch lesbar ist.

Belegsorte 1: „H (unlesbare Entstehungsvarianten) = d1/d2“

Zu Beginn des 4. Aktes (H p. 139) reagiert ein Bürger auf das Todesurteil gegen einige Danton nahestehende Abgeordnete und andere Angeklagte mit dem Satz. „Wie kann man nach einem solchen Verhör soviel Unschuldige zum Tod verurtheilen?“ So jedenfalls überliefern die Frühdrucke d1 und d2 den Text, und so hatte es Büchner zunächst niedergeschrieben. Dann ersetzte er das Wort „Unschuldige“ durch „Unglückliche“.

Abb. 1 (H p. 139,5; MBA III.1, S. 283)

Büchner überschrieb das Wort „Unschuldige“ so rigoros durch das Wort „Unglückliche“, dass der frühere Wortlaut nur mit äußerster Mühe zu erschließen ist. Dass man im Verlag das überschriebene Wort noch lesen konnte, ist unwahrscheinlich.

Die Anhänger der „Reinschrift-These“ haben Schwierigkeiten, diesen Befund zu erklären.

Mayers These einer Straßburger Spätschicht: Thomas Michael Mayer nahm an, die Überschreibung durch „Unglückliche“ (H p. 139) sowie zwei Anweisungen zur Szenenumstellung (H p. 139 und 140; siehe unten) seien Änderungen, die Büchner erst in Straßburg nach Rückerhalt der Handschrift H ausgeführt habe (vgl. MBA III.2, S. 297). Mayer edierte Danton's Tod zwar nach der Handschrift H, legte dabei aber den Wortlaut zugrunde, den H im Februar 1835 hatte. Da er die Überschreibung und die Anweisung zur Szenenumstellung für eine spätere Schicht hielt, überging er beide in seiner Edition.

Tintenanalysen aus den Jahren 2003 bis 2005, die Oliver Hahn und Timo Wolff primär an der Woyzeck-Handschrift durchführten, wurden stichprobenartig auch auf andere Manuskripte Büchners ausgeweitet. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die These der Spätschicht in der Danton-Handschrift überprüft. Untersucht wurden in p. 139,1-5 die Wörter und Zeichen: "III. Act", die dazu gehörige Unterstreichung, "2", der dazu gehörige Umstellungsstrich, "soviel", "Unglückliche", außerdem in p. 140,15-18: die Unterstreichung von "Julie, ein Knabe", "1" (am linken Rand) sowie die Streichung (in Zeile 18). Hinzu kamen 13 weitere Messungen an anderen Stellen. Von den insgesamt 23 Messungen ergaben zwanzig ein und dieselbe (offenbar Darmstädter) Tinte, drei weitere Messungen auf p. 6 wiesen auf eine andere, aber offensichtlich ebenfalls Darmstädter Tinte. Die Annahme, auf p. 139 und 140 gebe es eine spätere Straßburger Schicht, wurde nicht bestätigt.[19] Vielmehr wurde in der Handschrift H anscheinend durchweg Darmstädter Tinte verschrieben. Mayers These einer Straßburger „Änderungsschicht“ kann damit als widerlegt gelten. Für die Textkonstitution von Danton’s Tod ist die Handschrift H auch an diesen Stellen verbindlich.[20]

Den Anhängern der „Reinschrift-These“ bleibt zur Erklärung des Wortes „Unschuldige“ (d1/d2) die Annahme, Gutzkow habe das Wort doch noch lesen können und bevorzugt oder er habe eine Änderung vorgenommen, die zufällig mit der ursprünglichen Wortwahl Büchners übereinstimmte.

Auszuschließen ist das nicht. Zum einen nämlich liegen die Begriffe „Unschuldige“ und „Unglückliche“ im Sprachgebrauch des Dramas nahe beieinander:

Repl. 99 „Erbarmen für die Unschuld, Erbarmen für die Schwäche, Erbarmen für die Unglücklichen.“

Repl. 406 „ich gehe auf's Schaffott, weil mir die Augen über das Loos einiger Unglücklichen naß geworden.“

Repl. 423 „Wie, so viel Unglückliche, und in einem so elenden Zustande?“

Repl. 426: „ich wollte neuen Septembermorden zuvorkommen, ich hoffte die Unschuldigen zu retten“.

Zum andern wird im zentralen Gespräch zwischen Danton und Robespierre (Repl. 182–184; MBA III.2, S. 25 f.) gerade der Skandal einer Tötung von Unschuldigen thematisiert.

Repl. 182: „[…] man darf die Unschuldigen nicht mit den Schuldigen treffen.“

Repl. 183: „[…] Wer sagt dir denn, daß ein Unschuldiger getroffen worden sey?“

Repl. 184: „[…] Hörst du Fabricius? Es starb kein Unschuldiger!“ Danton’s Tod

Es ist also denkbar, dass ein Verlagsmitarbeiter dieses Thema wieder aufgriff und, indem er das Wort „Unschuldige“ einsetzte, bewusst oder zufällig auf Büchners frühere Wortwahl zurückkam. Befriedigend ist eine Inanspruchnahme des Zufalls natürlich nicht.

Die Anhänger der „Brouillon-These“ können dagegen annehmen, Büchner habe in der Reinschrift [H2] wieder auf die ältere Wortwahl zurückgegriffen.

Diese Rückkorrektur wäre eine nicht unwichtige inhaltliche Entscheidung. In der früheren Fassung fällt der Sprecher selbst ein Urteil und erklärt „soviel“ Angeklagte für „unschuldig“. Im korrigierten Satz lässt er die Entscheidung über Schuld oder Unschuld der Angeklagten offen, verurteilt aber das skandalöse Missverhältnis zwischen der Kürze und Oberflächlichkeit des Beweisverfahrens und der Menge der über die „Unglücklichen“ ausgesprochenen Todesurteile. Nun scheint mir zum einen, dass die Verurteilung von „Unschuldigen“ an sich ein Skandal ist, ganz unabhängig von der Art des Verfahrens und der Zahl der Verurteilten. Und zum andern ist nicht sicher, dass im Dantonisten-Prozess alle Angeklagten „unschuldig“ waren. Im Drama – wie zuvor in der historischen Wirklichkeit – wird der Prozess gegen fünf Danton nahestehende, „unschuldige“ Konventsabgeordnete mit einem vermutlich berechtigten Korruptionsprozess gegen vier weitere Abgeordnete sowie etliche Bankiers und Geschäftsleute verknüpft, so dass insgesamt „neunzehn“ (MBA III.2, S. 128,31; in Wirklichkeit waren es sechzehn) vor Gericht stehen.

Büchners Korrektur zu „Unglückliche“ scheint also wohlbedacht, und die Energie, mit der er in H für eine eindeutige Lesung sorgt, ist unverkennbar. Die Annahme, Büchner habe trotzdem später in H2 eine Rückkorrektur vorgenommen, ist also nicht unproblematisch. Dennoch ist diese Annahme wahrscheinlicher als die einer zufälligen ‚Rückkorrektur‘ im Verlag.

Ein weiterer Beleg von der Art: „unlesbare Entstehungsvariante in H = d1/d2“ ist mir nicht bekannt.

A5. Textkritische Befunde ohne Entscheidungskraft

Belegsorte 1: „H (lesbare getilgte Variante) = d1/d2“

Wenn in d1/d2 eine von Büchner in H getilgte, aber lesbare Entstehungsvariante auftaucht, gibt es prinzipiell zwei Erklärungsmöglichkeiten. Vertreter der „Brouillon-These“ können argumentieren, Büchner habe in [H2] den Text zurückkorrigiert auf den Stand der Entstehungsvariante; Vertreter der „Reinschrift-These“ können umgekehrt annehmen, der Redakteur habe zugunsten der Entstehungsvariante entschieden.

Oben wurde gezeigt, dass Ludwig Büchner ein Textstück aus der H vorangehenden Entwurfshandschrift in den Druck übernahm, um eine Zensurlücke im Text aufzufüllen (s. o. Kap. A1). Ebenso hat Werner R. Lehmann glaubwürdig argumentiert, die Entstehungsvariante „erwischte sie einen Buben“ aus der Handschrift H sei deshalb in die frühen Drucke gelangt, weil Gutzkow die sexuellen Anspielungen habe verringern wollen (s. o. Kap. A3, Beleg 9). Gegen Wenders Satz, die Annahme einer Rückkorrektur in [H2] biete „allemal einfachere Erklärungen“ als die Annahme einer zusätzlichen Orientierung Gutzkows an der Handschrift H[21], hat Mayer argumentiert, es sei nicht zu verstehen, warum Büchner gröbere Dezenzverstöße – sogar an derselben Stelle – in der hypothetischen Handschrift [H2] stehen ließ, das recht unschuldige „bekam sie einen Buben“ aber nicht (vgl. Mayer: "Zu Herbert Wenders Kritik [...]" in: https://www.uni-marburg.de/fb09/fgb/forschung/publ/replik).

So muss man bei der Variantenkonstellation „H (Entstehungsvariante) = d1/d2 ungleich H (gültiger Text)“ jeweils eine Falldiskussion vornehmen. Wir wissen, dass Büchner die Handschrift sorgfältig durchkorrigiert hat. Für die Annahme einer Rückkorrektur bei Anfertigung der hypothetischen Reinschrift [H2] müsste es also gute Gründe geben. Die Beweislast, so scheint mir, liegt deshalb bei denjenigen, die mit einer Rückkorrektur Büchners rechnen.

Diskussionsbeispiele:

a) Szenenumstellungen (H, p. 139,R1 und p. 140,R2; MBA III.1, S. 283 f.)

An den oben genannten Stellen finden sich „Anweisungen mit Linien und Ziffern, durch welche Büchner die beiden Szenen 1 und 2 umstellte.“ (MBA III.2, S. 297.)

Abb. 1 (H p. 139,R1; MBA III.1, S. 283)

Abb. 2 (H p. 140,R2; MBA III.2, S. 284)

Die frühen Drucke d1 und d2 nehmen diese Szenenumstellung nicht vor.

Beide Szenen geben Reaktionen auf die in den vorangehenden Szenen dargestellte Verurteilung der Dantonisten. In der Szene „Julie, ein Knabe“ übermittelt die Frau Dantons ihrem Mann die Nachricht, sie werde mit ihm in den Tod gehen Danton’s Tod, und möglicherweise ging es Büchner darum, diese private Szene an den Anfang der Reihe zu stellen.

Fritz Bergemann, Anhänger der „Brouillon-These“, nahm an, Büchner habe in [H2] die in H notierte Umstellung tatsächlich vollzogen; jedoch sei Gutzkow aus dramentechnischen Erwägungen „instinktiv auf die urspr. Szenenfolge von H“ zurückgekommen.[22]

Einfacher als diese umwegige Erklärung ist natürlich für Anhänger der „Brouillon-These“ die Annahme einer Rückkorrektur durch Büchner in [H2]. Gründe dafür sind freilich nicht ersichtlich.

Am wenigsten problematisch scheint deshalb die mit der „Reinschrift-These“ konforme Annahme, dass der Schreiber der Verlagsabschrift [h] die Anweisung zur Szenenumstellung übersah oder dass sie bewusst – hier kann man auf Bergemanns Gründe zurückgreifen – nicht befolgt wurde.

b) Weitere Beispiele

In den folgenden Fällen stimmen d1/d2 mit der in H gestrichenen Variante überein:

H p. 43,16-18 (vgl. MBA III.2, S. 23,10): "wenn der Mann der Mann des September ihnen gegenüber ein Gemäßigter ist war."

H p. 60,17 (vgl. MBA III.2, S. 31,22): "aber wir werden es uns [...]."

H p. 155,31 (vgl. MBA III.2, S. 76,22): "die Augen nur von einigen großen göttlichen [...]."

Für jeden dieser Fälle gibt es zwei Erklärungen:

a) Büchner nahm – warum auch immer – eine Rückkorrektur in der vermuteten Reinschrift [H2] vor;

b) der Schreiber von [h] oder Gutzkow als Redakteur folgte – warum auch immer – der gestrichenen Variante.

Belegsorte 2: Eine Abweichung von H, im Widmungsexemplar autorisiert

Büchner übergab oder übersandte an seine Freunde einige der Belegexemplare zum Erstdruck von Danton’s Tod, die ihm im Juli 1835 zugeschickt wurden. Er verbesserte in diesen Widmungsexemplaren eine Anzahl fehlerhafter oder durch die Zensur verschandelter Stellen. Zwei dieser Widmungsexemplare haben sich erhalten.

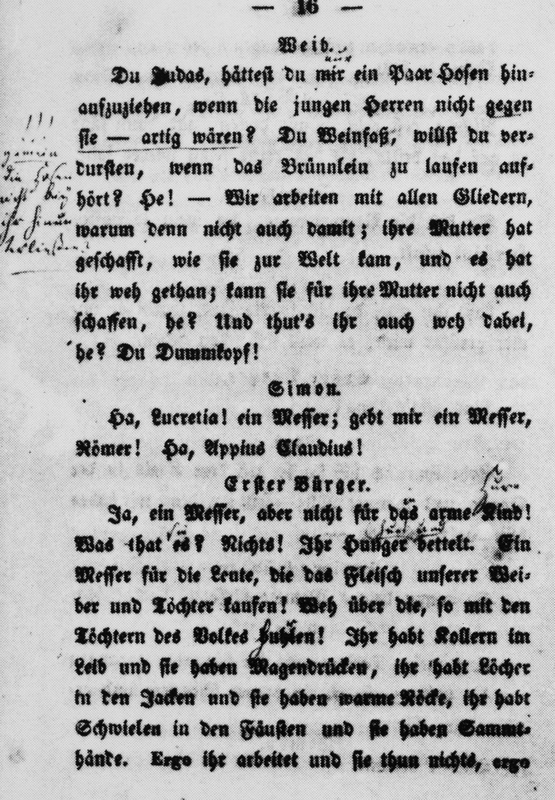

Widmungsexemplar für August Stöber (Hessische Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt), S. 16

Büchner korrigierte allerdings nicht systematisch, und er restituierte auch nicht immer den ursprünglichen Wortlaut, sondern erfand manchmal einen neuen Text. Es ist anzunehmen, dass er für diese Korrekturen keine Handschrift zu Rate zog.

Büchners Korrektur in einem der Widmungsexemplare hat zur Folge, dass uns ein Satz über den Politiker Barrère (H p. 55,11; MBA III.2, S. 29,3) in folgenden Varianten vorliegt (vgl. die Diskussion in MBA III.2, S. 280 f.):

Er ist eine Wittwe, die schon ein halbes Dutzend Männer hatte

und sie begraben half. H

[…] und sie alle begraben half. d1

[…] und die sie begraben half. d2

[…] und die sie alle begraben half. (Widmungsexemplar August Stöber ; „die“ hat Büchner gestrichen, „alle“ handschriftlich eingefügt. Danton’s Tod

Anhänger der „Reinschrift-These“ können sagen: Gutzkow stolperte über den Satz in H, den er einmal geschickter und einmal weniger geschickt zu verbessern suchte. Und Büchner, der jetzt über den nahezu unverständlichen Satz in d2 stolperte, fand entweder zufällig dieselbe Lösung wie der Setzer von d1, oder er erinnerte sich noch an die Lösung in d1 und trug sie ein.

Anhänger der „Brouillon-These“ können sagen, [H2] habe den Text enthalten, den d1 überliefert. Sie müssen dann aber erklären, warum die Redaktion von d2 diese optimale Variante zu einer an H anknüpfenden, dabei aber geradezu unverständlichen Fassung verschlechterte.

Mir scheint die erste Erklärung die einfachere.

Belegsorte 3: Autorverdächtige Varianten in d1/d2

Ein großer Teil der Varianz zwischen H und d1/d2 betrifft indezente Ausdrücke meist sexueller Art, die Gutzkow LZ 4570 Karl Gutzkow 1837 bereinigen musste, weil er sich nach seiner ersten Euphorie erinnerte, „daß solche Dinge, wie sie Büchner dort hingeworfen, solche Ausdrücke sogar, die er sich erlaubte, heute nicht gedruckt werden dürfen.“ Varianten dieser Art müssen also zunächst als autorfremd gelten.

Autorfremd sind weiterhin Abweichungen von H, die Büchner in einem der beiden Widmungsexemplare korrigierte.

Hier ist ein Beispiel:

Jeder muss sich geltend machen und seine Natur durchsetzen können (H p. 8,8-10; vgl. MBA III.2, S. 6,21 f.).

[…] und seinen Naturtrieb durchsetzen können (d1/d2). Danton’s Tod

In beiden Widmungsexemplaren korrigierte Büchner den Text (vgl. MBA III.2, S. 497) zurück zu der Fassung in H.

Die Stelle zeigt wieder einmal, dass Gutzkow sich bei seinen Eingriffen nicht auf Dezenzverstöße beschränkte, sondern auch sonst nachbesserte. Das wiederum heißt: es spricht nichts dagegen, dass alle Abweichungen in d1/d2 gegenüber H in der Redaktion verursacht wurden. Das gilt auch für diejenigen, bei denen Büchner auf Korrektur in den Widmungsexemplaren verzichtete.

Das wird die Anhänger der „Brouillon-These“ nicht überzeugen. Wo immer d1/d2 von H an Stellen abweichen, die nicht zensurrelevant waren, können sie prinzipiell auf Autortext schließen, wenn ihr „Stilgefühl“ dies verlangt.

Bergemann als Anhänger der „Brouillon-These“ folgte zum Beispiel den Erstdrucken d1/d2 an dieser Stelle:

Lucile. Es lebe der König! (H p. 166,3; MBA III.2, S. 81) Danton’s Tod.

Lucile. (sinnend und wie einen Entschluss fassend, plötzlich:) Es lebe der König! d1/d2.

Bergemann entschied hier nach „Stilgefühl“ und mit dem zusätzlichen Argument: „jedenfalls zur Motivierung unentbehrlich“.[23] Ich verstehe Luciles Satz auch ohne diese „unentbehrliche“ Erläuterung, und mein „Stilgefühl“ bleibt hier stumpf. Auch eine Wortsuche führt nicht weiter. Zwar begegnet „sinnend“ einmal in Leonce und Lena und dort begegnet auch das Wort „Entschluß“ zweimal, allerdings nur in parodierender Form. Die Verbindung „Entschluss fassen“ begegnet bei Büchner nirgends.

Mayer hat im Editionsbericht zur Danton-Ausgabe der MBA einlenkend festgestellt, es „bleibt für eine ganze Reihe zumal von Varianten in j [= d1] und e [= d2], die nicht offenbar zensur- und dezenzbedingt sind und die auch in keinem der beiden Widmungsexemplare restituiert wurden, eine gewisse Unsicherheit über die Autorschaft bestehen.“ (MBA III.2, S. 281.) Als Anhänger der „Reinschrift-These“ begründete er diese Überlegung damit, dass Büchner in einem verlorenen Brief noch Anweisungen habe geben können, dies oder jenes zu ändern. Als Beispiel nennt er folgende Variante (Repl. 22, MBA III.2, S. 6,23 f.):

Wir Alle sind Narren es hat Keiner das Recht einem Andern seine eigenthümliche Narrheit aufzudringen. H

[…] Narrheit aufzudringen und ihm ein Gesetz daraus zu machen. d1 d2 Danton’s Tod

Auch diese Erweiterung scheint meinem „Stilgefühl“ büchnerfremd, und die Wortsuche ergibt, dass die Formulierung „j-m. ein Gesetz daraus machen“ in Büchners Schriften sonst nicht auftaucht. Mayer weist darauf hin, dass Büchner in derselben Replik 22 das Wort „Naturtrieb“ im Widmungsexemplar korrigiert, diese Stelle aber nicht. Aber was bedeutet das? Zunächst ja nur, dass Gutzkow in diese Replik verbessernd eingriff, und wenn einmal, warum dann nicht auch zweimal? Und nichts spricht dagegen, dass Büchner das Wort „Naturtrieb“, das sonst bei ihm nicht vorkommt, unausstehlich, den zweiten Eingriff aber akzeptabel fand.

Exkurs: Die Aktgrenzen[24]

Nach der Szene „Platz vor dem Justizpalast“ Danton’s Tod, in der ein zunächst schwankender „Volkshaufe“ sich schließlich für Robespierre und gegen Danton entscheidet, findet sich in H p. 139 folgender Eintrag.

Derselbe Eintrag fand sich auch schon in H p. 94 vor der Szene „Das Luxemburg“.

Der Editor, der nach H ediert, kann angesichts dieser Doppelvergabe von „III. Act“ zwischen drei möglichen Annahmen wählen.

1. Die Schreibung „III.“ ist ein Schreibirrtum. Gemeint war „IV.“ oder „IIII.“, eine Schreibung, die Büchner allerdings nur einmal in den Schülerschriften verwendet (vgl. MBA I.1, S. 213: „IIII. Staaten des Erzherzog Franz IV. von Este […]“; freundlicher Hinweis Ingrid Rehme). Diese Annahme des punktuellen Schreibirrtums teilen alle Editoren seit Bergemann.

2. Die Notierung in H p. 94 gilt, die in H p. 139 ist ein Irrtum. So entschied wohl Ludwig Büchner in d3.

3. Die zweite Notierung in p. 139 gilt; sie ersetzt die in p. 94. So entschied Karl Emil Franzos in d4 (1879).

Für die erste Lösung sprechen zwei Argumente:

– Das Verschreiben eines Zeichens ist leichter erklärlich als die irrige Schreibung einer ganzen graphisch hervorgehobenen Zeile.

– Eine der Aufgaben der Akteinteilung ist es, Gruppen annähernd gleicher Länge zu schaffen. Dies leistet die Angabe nur, wenn wir mit einem „IV. Act“ rechnen.

Hier sind für die Zählung Szenen/Wörter die Ergebnisse für die Handschrift und die frühen Drucke.

|

d1/d2/ |

d4 |

Einteilung seit Bergemann |

|

|

Akt I |

5 / 6.690 |

6 / 6.895 |

6 / 6.895 |

|

Akt II |

8 / 6,120 |

17 / 9.901 |

7 / 4.628 |

|

Akt III |

19 / 8.618 |

9 / 3.340 |

10 / 5.278 |

|

Akt IV |

9 / 3,340 |

Diese Übersicht spricht für die seit Bergemann geltende Lösung.

Die frühen Drucke d1/d2 stellen uns vor ein zusätzliches Problem noch dadurch, dass sie die Grenze zwischen dem 1. und 2. Akt gegenüber dem Befund in H um eine Szene vorverlegen. Der erste Akt enthält dadurch nur fünf Szenen und endet vor der Begegnung zwischen Danton und Robespierre. Wie diese Verschiebung zustande kam, ist unbekannt. Anhänger der „Brouillon-These“ können natürlich den Urheber in Büchner vermuten, was Bergemann übrigens nicht tat. Sie können sich im übrigen darauf berufen, dass Büchner die Aktgrenzen in den Widmungsexemplaren nicht beanstandete. Jedoch ist dieses Argument ohne großes Gewicht, denn fehlende Beanstandung bedeutet hier sicher nicht stillschweigende Autorisation. Möglicherweise hatte Gutzkow einen ganz trivialen Grund für seine Vorverlegung der Aktgrenze. In seinem Vorabdruck des Dramas brachte er in der Nr. 73 des Phönix nur die erste Szene, resümierte die folgenden bis zur Marion-Szene und endete mit dem Blick auf die Robespierristen und den Sätzen „Werden sie es wagen? - Der erste Akt ist beendet.“ Die Nr. 74 beginnt dann mit dem „Zweiten Akt“ und dem entscheidenden Gespräch zwischen Danton und Robespierre. Die Aktgrenze wurde also möglicherweise durch die Zufälligkeiten des Zeitschriftendrucks bedingt.

Ein Grund, warum die frühen Drucke, das Stück als Dreiakter druckten, mag sein, dass Dramen im konventionellen Verständnis immer entweder Drei- oder Fünf-Akter sind. Jedoch belehrt mich die „Google-Buchsuche“, dass der Untertitel „in vier Akten“ bei Schauspielen durchaus nicht selten vorkommt, und zwar auch in den Jahren 1820 bis 1840. Dass Camille Desmoulins in Danton’s Tod (II/3) abwertend von den Dichtern spricht, die „das Ding sich 3 Acte hindurch herumquälen“ lassen, ist sicher kein Grund für die Annahme, Büchner habe diesen Poeten nachahmen und also einen Dreiakter schreiben müssen.

Ergebnis: Meines Erachtens spricht nur ein – bedingt beweiskräftiges – textkritisches Indiz für die „Brouillon-These“.

B. Drei historische Indizien für die „Reinschrift-These“

B1. Die Handschrift H entspricht Gutzkows Beschreibung des Manuskripts und den Lebensumständen Büchners.

Bodo Morawe, Verfechter der „Brouillon-These“, schreibt:

Es ist nicht besonders glaubhaft, dass der Autor […] dieses unsaubere, ja teilweise verschmierte Manuskript dem Verleger geschickt haben könnte. Es ist aber auch genauso unglaubwürdig, dass Gutzkow […] aus ihm vorgelesen haben sollte, – zumal die Handschrift gerade am Anfang den Eindruck einer Kladde macht.[25]

Seit Erfindung der Schreibmaschine schmieren wir wenig, seit Erfindung des Laserdruckers produzieren wir makellose Kopien, und seit geraumer Zeit denken wir auch nicht mehr an Flucht, sondern lassen uns Zeit und schicken einwandfreie Reinschriften an die Verlage. Wer heute Schmierereien einschickt, ist entweder berühmt oder ein Schmierfink. Um 1835 war das anders.

Büchners Angst in den letzten Wochen vor seiner Flucht nach Frankreich, Angst vor Festnahme und jahrelanger Einzelhaft, ist oft genug beschrieben worden. Als Büchner das Manuskript am 21. Februar absandte, erwartete er für den 27. eine für ihn katastrophale Verschlechterung der Lage 21. Februar 1835. An Karl Gutzkow in Frankfurt am Main. Bedenkt man seine Angst, so erledigt sich die Annahme, er könne dieses „teilweise verschmierte Manuskript“ nicht geschickt haben.

Bleibt die Frage nach der Reaktion des Empfängers Karl Gutzkow in Frankfurt am Main. Ist es denkbar, dass er sich an dem verschmierten Manuskript nicht störte LZ 4570 Karl Gutzkow 1837 und sogar am Abend des Posteingangs seinen Freunden Teile daraus vorlas?

Der Frankfurter Polizei war es 1834 gelungen, den Geheimbund „Union“ aufzudecken und diejenigen zu verhaften, die nicht rechtzeitig hatten fliehen können. Außerdem waren die Untersuchungen wegen des Sturms auf die Frankfurter Hauptwache am 3. April 1833 noch im Gange, und Gutzkow glaubte später, Büchner sei darin verwickelt. In Hessen waren wegen geheimer Flugschriften weitere Untersuchungen am Laufen. Neun Kilometer von Frankfurt, in Offenbach, verhafteten die Behörden im März den Verleger Carl Preller. Gutzkow selbst verzichtete im April 1835 aus berechtigter Angst vor einer Verhaftung auf eine Reise nach Berlin. Dass er sich im Frühjahr in Mannheim aufhielt, begründete er am 12. Mai im Brief an Büchner mit der Möglichkeit einer raschen Flucht über den Rhein nach Frankreich. 12. Mai 1835. Von Karl Gutzkow nach Straßburg Am 31. November saß er dann im sicher erscheinenden Mannheim selbst im Gefängnis. 4. Dezember 1835. Von Karl Gutzkow nach Straßburg

„Unglückliche Verhältnisse“ – so schrieb Büchner im Begleitbrief vom 21. Februar an Gutzkow 21. Februar 1835. An Karl Gutzkow in Frankfurt am Main – hätten ihn gezwungen, „das Werk“ „in höchstens fünf Wochen zu schreiben“. Jetzt aber könne Gutzkow ihn „vor einer sehr traurigen Lage bewahren“, wenn er noch „vor nächstem Mittwoch“, also binnen vier Tagen, eine Antwort schicke. „Unglückliche Verhältnisse … eine sehr traurige Lage“: das war die Situation des von politischer Verfolgung Bedrohten, und Gutzkow dürfte das sofort begriffen haben. So war er wohl bereit, das Manuskript anzuschauen, obwohl es „unsauber, ja teilweise verschmiert“ war, und anderen daraus vorzulesen, obwohl es „den Eindruck einer Kladde machte“. Gegenüber dem vorgebrachten Einwand kann man umgekehrt fragen:

Wäre Gutzkow eine tadellose Reinschrift zugegangen, hätte er sich dann in das Drama so rasch hineingefunden und sich auf Büchners dringliche Bitte um eine Antwort binnen vier Tagen überhaupt eingelassen?

Büchners Brief – so Gutzkow LZ 4570 Karl Gutzkow 1837 – "reizte mich, augenblicklich das Manuscript zu lesen." Und der Blick ins Manuskript bestätigte den Inhalt des Briefes.

Es war ein Drama: Dantons Tod. Man sahe es der Produktion an, mit welcher Eile sie hingeworfen war. Es war ein zufällig ergriffener Stoff, dessen künstlerische Durchführung der Dichter abgehetzt hatte. Die Scenen, die Worte folgten sich rapid und stürmend. Es war die ängstliche Sprache eines Verfolgten, der schnell noch etwas abzumachen und dann sein Heil in der Flucht zu suchen hat. Allein diese Hast hinderte den Genius nicht, seine ausserordentliche Begabung in kurzen scharfen Umrissen schnell, im Fluge, an die Wand zu schreiben.

Entscheidend für Gutzkows Begeisterung war freilich nicht in erster Linie die Situation des Flüchtenden, sondern vielmehr der Stil und der Inhalt des Geschriebenen. Entscheidend waren auch Gutzkows eigene derzeitige Ambitionen. Der junge Literat war gerade dabei, eine breit angelegte kulturpolitische Offensive für eine Erneuerung der deutschen Literatur zu beginnen (vgl. MBA IV, S. 269–273). Er brauchte dafür „Genies“ mit schöpferischer Kraft, und ein Blick in Büchners Manuskript überzeugte ihn, dass der unbekannte junge Dichter ein solches Genie sei. Deshalb schrieb er ihm am 3. März:

Solche versteckte Genies, wie Sie, kommen mir grade recht; denn ich möchte, daß meine Profezeiung für die Zukunft nicht ohne Belege bliebe, u Sie haben ganz das Zeug dazu, mitzumachen. 3. März 1835. Von Karl Gutzkow nach Darmstadt

B2. Bei dem Druck d2 lag dem Redakteur Duller keine Handschrift Büchners vor, weder H noch [H2].

Die Anfertigung einer Verlagsabschrift [h] ist eine notwendige Zusatzannahme der „Reinschrift-These“. Wäre die Handschrift H die Vorlage gewesen, die Karl Gutzkow an die Setzerei weitergab, so müssten sich seine redaktionellen Eingriffe und die Satzanweisungen für den Zeitungsdruck d1 in dem Manuskript finden lassen. Das ist nicht der Fall. Also erfolgte der Druck nach einem Manuskript, das Gutzkows Eintragungen enthielt. Das war entweder die Verlagsabschrift [h] oder Büchners vermutete Reinschrift [H2].

Die Annahme einer Verlagsabschrift ist zweifellos eine Hypothek, die auf der „Reinschrift-These“ lastet. Für eine Verlagsabschrift dieser Art habe ich keinen Parallelfall finden können. Auch ist die hier vermutete Verlagsabschrift [h] durch keinen Beteiligten bezeugt. Jedoch ist ihre Existenz aus einem Indiz erschließbar, das den Druck der Buchausgabe d2 betrifft. Die vorangehenden Schritte seien kurz referiert.

Gutzkow wollte seine zensurkonformen Korrekturarbeiten zunächst anhand des von Büchner eingesandten Manuskripts vornehmen. Er bot Büchner am 3. März an, das Manuskript nach Darmstadt zu bringen, um „gemeinschaftlich […] aus Ihrem Danton die Veneria herauszutreiben“. 3. März 1835. Von Karl Gutzkow nach Darmstadt LZ 4570 Karl Gutzkow 1837 Wäre diese Arbeit mit der Handschrift H überhaupt möglich gewesen?[27] Mir scheint: ja. Gutzkow schrieb später, er habe „große Mühe mit seinem Danton“ gehabt. Das ist sicher richtig, was das Feilen an den Umformulierungen angeht. Die Menge dieser komplizierten und diskussionsbedürftigen Eingriffe ist jedoch nicht übermäßig groß. Gutzkow nahm sie an etwa einem Dutzend Stellen vor. Im übrigen beschränkte er sich auf Streichungen oder den Austausch einzelner Buchstaben oder Wörter. Anscheinend veranschlagte er am 3. März für die jetzt dringliche Arbeit nur wenige Stunden. 3. März 1835. Von Karl Gutzkow nach DarmstadtDas hätte sich also auch auf dem Papier von H oder gelegentlich auch auf Einlegezetteln notieren lassen.

In einem verlorenen Brief lehnte Büchner das Angebot anscheinend ab und bat um Zusendung des Honorars, das am 5. März in Darmstadt eintraf.

Der Zeitraum für die Anfertigung der Abschrift wäre der 5. bis 17. März. Die Vertragspartner hatten sich geeinigt, und das Honorar war am 5. März bezahlt. Also war die Zeit für die redaktionelle Bearbeitung gekommen. Am 17. März begann Gutzkow „Danton [...] zu säubern“. 17. März 1835. Von Karl Gutzkow nach Straßburg In der dazwischen liegenden Zeit konnte die Verlagsabschrift angefertigt werden.

LZ 4570 Karl Gutzkow 1837 Diese Verlagsabschrift [h] – oder aber Büchners Handschrift [H2] – dienten als Druckvorlage für beide Drucke. Der Druck von d1 war am 7. April abgeschlossen, der von d2 erst im Juli. Druckvorlage für d2 war nicht der Zeitungsdruck d1, sondern die beiden gemeinsame Vorlage h oder [H2] (vgl. MBA III.,2, S. 287-291).

Für die Drucklegung der Buchausgabe d2 wurde Büchners Handschrift nicht mehr verwendet; auch wurde sie nicht routinemäßig in der Setzerei verbraucht. Dies ergibt sich aus folgenden Informationen.

Während der Zeit des Vorabdrucks (26. März bis 7. April) war der Hauptredakteur Eduard Duller wegen seiner Hochzeit am 30. März beurlaubt (MBA III.2, S. 274). Karl Gutzkow überwachte deshalb den Zeitungsvorabdruck selbst und traf alle weiteren redaktionellen Vorbereitungen für den Buchdruck. Die nächsten zwei Monate verbrachte er – von wenigen Tagen abgesehen – außerhalb Frankfurts. Eduard Duller übernahm die Begleitung des Buchdrucks d2, der sich bis Anfang Juli hinzog. Eduard Duller war deshalb der erste Ansprechpartner, an den sich der Verleger Johann David Sauerländer wandte, als er 1847 eine neue Danton- bzw. Büchner-Gesamtausgabe plante und deshalb Büchners „Originalmanuskript“ suchte. In einem nicht erhaltenen Brief vom 9. Juni[28] fragte er Duller, ob er das Manuskript von Danton’s Tod an den Verlag schicken könne. Dieser antwortete am 21. Juni 1847:

Was nun Ihre gef. Anfrage wegen des Originalmanuskripts von Büchners "Danton’s Tod" betrifft, so kann ich Ihnen leider dasselbe nicht übergeben, und zwar aus dem Grunde, weil der Druck der Bruchstücke aus Danton im Phönix gerade während meiner Abwesenheit v. 26. März bis 7. April 1835 (meiner Verheirathung in Trier u. Hochzeitsreise) vorgenommen wurde. Wenn ich nicht irre, hatte wohl Gutzkow während meiner damaligen Abwesenheit die Redaction (doch möcht‘ ichs nicht bestimmt behaupten); war dies Fall, so möchte sich das Originalmanuskript vielleicht bei ihm vorfinden.[29]

LZ 4570 Karl Gutzkow 1837 Aus Sauerländers Anfrage bei Eduard Duller lässt sich zunächst schließen:

Die abgesetzten Manuskripte blieben nicht in jedem Falle im Sauerländer-Verlag, sondern es konnte auch sein, dass sie zur weiteren Verfügung bei dem zuständigen Redakteur verblieben. Dieser konnte sie dann wohl entweder vernichten, aufbewahren oder zurücksenden, und Sauerländer hielt für möglich, dass der Redakteur die Handschrift aufbewahrt hätte. Das hielt auch Duller für möglich; nur war er für Danton’s Tod nicht zuständig.

Aus Dullers Antwort lässt sich weiterhin schließen:

Für den Druck der Buchausgabe d2 wurde Büchners Handschrift von Duller nicht mehr verwendet. Dieser Druck muss auf Grundlage eines anderen Manuskripts erfolgt sein.

Das scheint mir ein Indiz für die Verwendung einer Verlagsabschrift.

B3. Ludwig Büchner hatte vermutlich 1850 keine Kenntnis davon, dass die Handschrift H ein „Brouillon“ sei.

Ludwig Büchner, für die Büchner-Forschung ein sehr ernst zu nehmender Zeuge, hielt die Handschrift H im Januar 1877 für ein „Brouillon“ (siehe unten). Zu fragen ist jedoch:

Wie beurteilten Ludwig Büchner und der Verlag die Handschrift 1850?

Die uns vorliegende Handschrift H befand sich 1850 in Straßburg. Büchner hatte sie entweder bei seinem Umzug nach Zürich dort gelassen oder Wilhelmine Jaeglé hatte sie im Züricher Nachlass gefunden und mitgenommen. Sie übersandte sie im Herbst 1850 an den Sauerländer-Verlag nach Frankfurt oder an Ludwig Büchner nach Darmstadt, wo Ludwig Büchner sie vor der Drucklegung von Danton’s Tod (d3) einsah. 1877 diente sie Karl Emil Franzos in Wien bei der neuerlichen Drucklegung (d4) als maßgebliche Vorlage und ging dann wieder zurück nach Darmstadt. 1918 wurde sie zusammen mit dem übrigen Darmstädter Nachlass vom Inselverlag erworben und danach von Fritz Bergemann genutzt. 1924 schenkte Kippenberg den Nachlass dem Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar, wo er seither aufbewahrt wird.

Unklar ist einzig der Weg der Handschrift von Darmstadt nach Straßburg.

Anhänger der „Brouillon-These“ nehmen an, dass Büchner die Handschrift H auf der Flucht nach Straßburg bei sich trug oder dass die Eltern sie ihm später zukommen ließen.

Anhänger der „Reinschrift-These“ nehmen an, dass der Verlag oder Gutzkow Büchner das Manuskript zusandte. Das entspricht nicht dem üblichen Umgang mit solchen Manuskripten. Jedoch ist diese Annahme in unserem Falle plausibel. Der Verleger Johann David Sauerländer vermutete ja 1847, sie sei bei dem damaligen Redakteur Eduard Duller verblieben; dieser wiederum vermutete, der für Danton’s Tod zuständige zweite Redakteur Karl Gutzkow wisse von ihrem Verbleib.

Wahrscheinlichstes Datum für die Übersendung der Handschrift nach Straßburg sind die Tage nach Beendigung des Drucks im Juli 1835, als Büchner ohnehin verschiedene Drucksachen aus Frankfurt zugingen. Dazu schrieb Gutzkow 23. Juli 1835. Von Karl Gutzkow nach Straßburg am 23. Juli – freilich ohne die Handschrift eigens zu erwähnen –: „Sie werden jezt Exemplare [der Buchausgabe von Danton’s Tod] haben, u meine von der Censur verstümmelte Anzeige. Ich trug Sr. [Sauerländer] auf, Ihnen den Correkturabzug zu schicken“. Möglich ist also, dass Büchner die Handschrift im Juli 1835 zuging.[31] Auch eine frühere Zusendung bald nach Mitte April ist nicht auszuschließen, da ja nach Dullers Erinnerung ihm Büchners Handschrift für die Drucklegung nicht mehr vorlag (siehe Kap. B2). Im Briefwechsel Gutzkow–Büchner ist von einer solchen Sendung nirgends die Rede; allerdings sind aus den Monaten April bis Juni 1835 auch drei Briefe Büchners verschollen (vgl. MBA X.2, S.14).

Um das „Original-Manuscript“ aufzufinden, das er für den bevorstehenden Druck der Ausgabe der Nachgelassenen Schriften benötigte, wandte sich Ludwig Büchner am 7. Juni 1850 mit folgendem Brief an Karl Gutzkow:

Ich stehe in diesem Augenblick mit Herrn Sauerländer in Frankfurt in Unterhandlung wegen der Herausgabe des Nachlasses meines Bruder’s Georg. Ich bin so frei, Sie in dieser Angelegenheit mit einer kleinen Bitte zu belästigen. Da es sich natürlich jetzt darum handelt, den Danton so erscheinen zu lassen, wie er ursprünglich geschrieben wurde, so ist es mir von größtem Interesse zu wissen, ob und wo sich das Manuscript desselben finden läßt, vielleicht sind Sie im Stande und haben die Güte, mir Auskunft darüber zu ertheilen. Sollten Sie vielleicht selbst im Besitze desselben sein, so bäte ich Sie, mir dasselbe per Post zukommen zu lassen. […].[30]

Büchner-Manuskripte bei Gutzkow: Die Hoffnung, Karl Gutzkow könne das Manuskript vielleicht noch haben, war auch insofern nicht unberechtigt, als Gutzkow tatsächlich Büchneriana besessen hatte. Ihm waren 1837 verschiedene Abschriften Wilhelmine Jaeglés zugegangen, darunter Materialien für die Drucke von Lenz und Leonce und Lena, die er anscheinend nicht aufbewahrte. Dagegen verwahrte er Abschriften der „Brautbriefe“ aus Gießen 1833/34, die er nicht für einen Druck verwendet hatte. LZ 4730 Luise Büchner: Notizen für Ludwig Büchner bzw. Karl Emil Franzos ; Darmstadt vor oder am 7. April 1877Als Gutzkow im März 1842 von Hamburg nach Frankfurt umsiedelte, fand Luise Büchner dieses „Heft von Briefen“ im Umzugsgut und nahm es an sich. Ein Manuskript zu Danton’s Tod fand sie offenbar nicht.

Gutzkows Antwortschreiben ist nicht überliefert, jedoch annoncierte der Sauerländer-Verlag im Herbst, „durch gütige Vermittelung“ Wilhelmine Jaeglés sei er „in den Besitz des ursprünglichen von der Censur noch unverstümmelten Manuscripts von Danton's Tod gelangt“.

Wie diese Annonce mit Gutzkows nicht erhaltenem Antwortbrief zusammenhängt, ist umstritten. Drei Erklärungen scheinen möglich:

1. Ludwig Büchner wusste im Sommer 1850 nicht, dass sich die Handschrift H in den Händen Wilhelmine Jaeglés befand. Gutzkow teilte ihm mit, dass er Büchner die Handschrift zugeschickt habe. Daraufhin wandte er sich an Wilhelmine Jaeglé (so die Annahme in MBA III.2, S. 296).

2. Ludwig Büchner, der sich 1844/45 in Straßburg aufhielt und dort gute Kontakte zu Wilhelmine Jaeglé hatte, kannte den Straßburger Nachlass genau und wusste, dass er die Handschrift H enthielt. Jedoch wusste oder vermutete er, dass sie nur das „Brouillon“ sei. Seine Suche galt nicht dem Brouillon, sondern der im Verlag eingegangenen Reinschrift [H2]. Als Gutzkow auf Ludwig Büchners Brief antwortete, er habe [H2] nicht und wisse nichts vom Verbleib, begnügte er sich mit dem „Brouillon“ und erhielt oder erwarb es von Wilhelmine Jaeglé.[32]

3. Ludwig Büchner kannte die Straßburger Handschrift und hielt sie für ein „Brouillon“. Als ihm Gutzkow mitteilte, er habe die ihm zugegangene Reinschrift 1835 nach Straßburg gesandt, erkannte er seinen Irrtum und bat Wilhelmine Jaeglé um Zusendung dieser Reinschrift.

Welche dieser Erzählungen zutrifft, scheint mir schwer entscheidbar. Jedoch halte ich die zweite Annahme, die für die „Brouillon-These“ spricht, für zumindest nicht zwingend.

1. Wie genau Ludwig Büchner den Straßburger Nachlass kannte, ist ungewiss. So erwähnen Wilhelm Schulz LZ 4560 Wilhelm Schulz, Nekrolog im Nekrolog und vor allem Caroline Schulz LZ 4270 Caroline Schulz 1837 in ihrem Krankheitsbericht unter dem Datum vom „20ten“ Februar „eine Art Tagebuch“. Dass Ludwig Büchner dies Tagebuch je in Händen hatte, ist unwahrscheinlich. Jedenfalls teilt er nichts daraus mit. Gut denkbar ist also, dass er auch andere Teile des Nachlasses nicht zu Gesicht bekam.

2. Für wenig wahrscheinlich halte ich die Annahme, dass Gutzkow, der ja offenbar über die Handschrift nach der Vorbereitung des Duckes verfügt hatte, sorglos mit ihr umgegangen sei. Gutzkow schrieb selbst, dass 1835 von Büchners Drama Danton’s Tod nur „ein nothdürftiger Rest, die Ruine einer Verwüstung“ LZ 4570 Karl Gutzkow 1837 veröffentlicht worden war. Ihm muss also klar gewesen sein, dass die Handschrift durch den Druck ihren Wert nicht verloren hatte.

3. Dass Ludwig Büchner sicher gewusst hätte, dass die Straßburger Handschrift ein Brouillon sei, steht im Widerspruch zu seinen gleich noch zu zitierenden unbestimmten Äußerungen in dieser Sache im Jahre 1877.

4. Ludwig Büchner wusste, dass sich im Darmstädter Nachlass ein Rohmanuskript zu Danton’s Tod befand. Er nutzte es, um den zu druckenden Text nach diesem Rohmanuskript zu korrigieren (siehe oben Kap. A1). Anhänger der „Brouillon-These“ müssen also annehmen, dass Ludwig Büchner gleich mit zwei Rohmanuskripten rechnete.

5. Ludwig Büchners und Sauerländers Äußerungen von 1850 geben keinen Hinweis darauf, dass sie die Straßburger Handschrift für ein Brouillon hielten.

Die Annonce des Sauerländer-Verlages im Herbst 1850 lautete so:

Durch gütige Vermittelung der Braut des großen Todten ist die Verlagshandlung in den Besitz des ursprünglichen, von der Censur noch unverstümmelten Manuscripts von Danton's Tod gelangt, wodurch diese Ausgabe einen erhöhten Werth erhalten wird. [33]

Und Ludwig Büchner LZ 4260 Ludwig Büchner 1850 schrieb in der Einleitung zu der Ausgabe:

Das Drama Danton wurde nach dem Manuscript vervollständigt und corrigirt.[34]

Mir scheint, dass Sauerländer und Ludwig Büchner mit der Rede vom „Besitz des ursprünglichen, von der Censur noch unverstümmelten Manuscripts“ oder „nach dem Manuscript vervollständigt“ sich auf etwas bezogen, das sie für die letztgültige Handschrift hielten und nicht nur für das „Brouillon“.

Aus Briefen vom Winter 1877 geht allerdings hervor, dass Ludwig Büchner die Handschrift H zu diesem späteren Zeitpunkt für das „Brouillon“ hielt. Es ging hier wiederum um die Vorbereitung einer kritischen Neuedition von Danton’s Tod, diesmal im Zusammenhang der neuen Gesamtausgabe Georg Büchner’s Sämmtliche Werke und handschriftlicher Nachlaß. Erste kritische Gesammt-Ausgabe. (Eingel. u. hrsg. v. Karl Emil Franzos).

Ludwig Büchner hatte 1850 bei der Drucklegung von d3 (1850) eine große Zahl der von Karl Gutzkow unterdrückten oder veränderten Stellen aus Dezenzgründen nicht wiederhergestellt. Franzos folgte dagegen der Handschrift und restituierte sogar anstößige Stellen, die Büchner selbst schon gestrichen hatte. Ein schlagendes Beispiel dafür ist eine Stelle aus dem Religionsgespräch, die Franzos so überliefert:

Erst beweist ihr Gott aus der Moral und dann die Moral aus Gott. Ein schöner Cirkelschluß , der sich selbst den Hintern leckt. Was wollt ihr denn mit eurer Moral?[35]

H p. 99, MBA III.1., S. 202,22 f.

Tatsächlich hatte Büchner den mittleren der drei Sätze selbst schon in der Handschrift gestrichen – vermutlich aus Rücksichten auf die Zensur.